АНДРЕЙ СМИРНОВ, ведущий:

Впервые река Луга упоминается в Лаврентьевской летописи под 947 годом в связи с походом княгини Ольги к Новгороду. Земли вокруг важной водной артерии, именуемые Полужьем, входили в число древнейших новгородских владений. Водные пути способствовали торговле, и эта территория, в принципе, неплохо развивалась до начала XVIII столетия, когда Пётр I построил Петербург, и столицу Российской Империи с Новгородом связала уже новая дорога в обход Луги. Новый период жизни этих территорий начался уже во время правления Екатерины II, когда в ходе её знаменитой губернаторской реформы в 1777 году был официально основан город Луга, где и пустили свои корни представители многих знатных русских дворянских родов.

К юго востоку от Луги расположено живописное Череменецкое озеро, на берега которого в XIX- начале ХХ века развернулось строительство буквально Лужского Версаля. Богатейшие фамилии Российской Империи мечтали иметь именно здесь свои дворцово-усадебные комплексы. К началу Октябрьской революции в этом районе насчитывалось порядка 120 усадеб с ландшафтными парками, из которых до наших дней сохранилась лишь треть, среди них и усадьба Львова. Первоначальное название усадьбы «Боровое» по её расположению в Сосновом лесу, свое второе название — Львова, она получила по фамилии последнего владельца князя Георгия Александровича Львова — финансиста, промышленника, одного из директоров знаменитого товарищества «Нефть», крупнейшего в Российской Империи предприятия по добыче, переработке и торговлей нефтью и нефтепродуктами. На нефтяные деньги князь Львов и купил себе землю под Лугой, где в начале ХХ века решил построить свою грандиозную загородную летнюю резиденцию, где бы он не только отдыхал, но и проводил бы многочисленные деловые встречи и переговоры с представителями новой элиты Российской Империи.

Ведущим направлением усадебной архитектуры предреволюционного времени наряду с модерном был и неоклассицизм, который больше всего импонировал князю Львову. Автором усадебного комплекса в Боровом, решённого в форме так называемого «провинциального классицизма» стал архитектор Семён Иванов. Богатый рельеф участка с крутым склоном к озеру позволил создать систему спускающихся к воде террас. На центральную ось архитектор нанизал въездную аллею, беседку, усадебный дом, партеры и лестницу — спуск к озеру. Центральное место владения князя Львова — усадебный корпус, является воспроизведением всей азбуки классицизма в одном здании. Построено оно по классической трёхосной схеме: к основному двухэтажному кубовидному объёму примыкают одноэтажные галереи, связывающие его с боковыми флигелями. Главный корпус по традиции увенчан бельведером, ну а само фасадное убранство — отклик московского ампира, его отличительная черта довольно сильно выдвинутый четырёхколонный портик.

На открытых террасах, а также в беседках князь Львов любил устраивать торжественные обеды и пышные приёмы, правда владел он своей усадьбой недолго — грянула большевистская революция, и всё поместье национализировали. Сначала здесь открыли дом для беспризорников, затем филиал здравницы «Красный вал», а в 1939 году дом отдыха НКВД. Сегодня в бывшей усадьбе князя Львова в Боровом находится Центр восстановительной медицины и реабилитации МВД России. А вот эта дама появилась в бывшем усадебном парке князя Львова сразу после Великой Отечественной войны: скульптуру Геры — дочери Зевса и Венеры, богини вечной юности, спасли из другой некогда роскошной усадьбы Рапти, разрушенной во время оккупации Луги фашистами.

Сегодня сложно себе представить, что когда-то на этой части берега Черменецкого озера, недалеко от местечка Ропти, трансформировавшегося в Рапти, располагался уникальный дворец. От блестящего поместья, некогда самого большого и богатого в округе, остались лишь руины, ну например вот этот мостик, какие-то разрушенные постройки, а также фрагмент усадебного парка у озера.

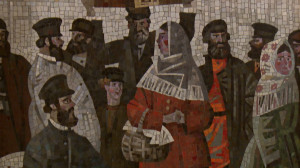

С 1849 года этими землями владели Половцовы — представители высшего чиновничества Российской Империи, одни из самых богатых и влиятельных государственных деятелей второй половины XIX века. В самом Петербурге они построили себе роскошные особняки и грандиозные летние резиденции — из современных это Дом архитектора, комплекс зданий киностудии Лендок и многие другие здания. Госсекретарь Российской Империи, сенатор Александр Александрович Половцов выгодно женился на приёмной дочери барона Штиглица — Надежде Михайловне Июневой. В деньгах он стеснён не был, поэтому и заказал в качестве загородной семейной летней резиденции маленький «Версаль» под Лугой. Усадебный комплекс по проекту архитекторов Ивана Стефанеца и Людвига Машнера был построен в стиле регентства английской архитектуры первой четверти XIX века.

Под озеро ко дворцу поднимались террасы с водными зелёными партерами, были устроены каналы и мостики через них. Сейчас от дворца остались только арка, подпорная стена и часть парадной лестницы, спускающейся в парк.

При Половцове здесь даже была целая пристань, а по самому озеру курсировал небольшой колёсный пароходик, привезённый сюда из Петербурга в Лугу по железной дороге. Как вспоминал в своих письмах сам сенатор, на этом пароходике он путешествовал в Череменецкий монастырь, где покоилась его любимая матушка.

Испокон веков центром усадеб, расположенных к югу от Луги, был знаменитый Иоанно-Богословский Череменецкий мужской монастырь, где нашли упокоение многие местные помещики. Монашескую обитель устроить на отдельном острове посреди Череменецкого озера повелел ещё сам дед Ивана Грозного — Иван III Васильевич, Великий князь Московский и Всея Руси, объединитель земель русских вокруг Москвы. При нём в XV веке русское государство окончательно покончило с остатками татаро-монгольского ига, вела успешные войны за возвращение завоёванных Литвой и Польшей исконно русских земель и за выход Балтийскому морю. Лужский тракт и Северо-Западный форпост — самый близкий к морю, не был обойдён вниманием Великого князя. И Иван III повелел основать здесь монастырь-крепость, строительством которой заведовал сам Аристотель Фиораванти — автор Успенского собора Московского кремля. Место было выбрано не случайно, по преданию на острове посреди Череменецкого озера, где расположен сейчас монастырь, местному крестьянину явилась икона Святого Иоанна Богослова. Прослышав об этом Иван III приказал основать на этом месте монастырь и чудесную икону поместить туда. За многие столетия святая обитель пережила разные периоды от расцвета до полного уничтожения.

Сегодня Череменецкий монастырь возрождён и почти полностью отстроен по старинным чертежам, но главной святыней по-прежнему является та самая чудотворная икона Святого Иоанна Богослова, которая по преданию явилась на этом месте крестьянину в 1478.