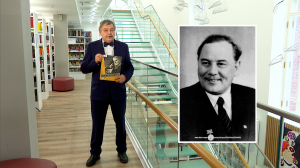

В гостях у программы «Утро в Петербурге» Сергей Андросов, главный научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, доктор искусствоведения.

Николай Растворцев, ведущий: Сегодня в центре нашего внимания один из крупнейших мастеров эпохи высокого Возрождения и раннего барокко итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, мыслитель и сегодняшний юбиляр – Микеланджело Буонарроти.

Мария Новикова-Охонская, ведущая: В чем феномен такого уникального и многогранного таланта?

Сергей Андросов, главный научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, доктор искусствоведения: Все мы знаем, что были титаны Возрождения – Леонардо, Рафаэль и Микеланджело. Так вот, Микеланджело, наверное, всё-таки самый великий из них. Почему? Потому что, во-первых, он занимался всеми видами искусства. Леонардо и Рафаэль тоже вроде скульптурой занимались, но ничего не сохранилось, а у Микеланджело все есть. Во-вторых, он сделал какие-то колоссальные вещи, поэтому он титан. Допустим, Давид высотой 3 метра или роспись Сикстинской капеллы. Самое впечатляющее – собор Святого Петра. Самое главное – Микеланджело, наверное, самый человечный из них. Потому что Леонардо – он очень «вещь в себе», Рафаэль – тоже достаточно сосредоточенный на чём-то одном. Страсти человека, жизнь, борьба, какие-то трагические события – это всё Микеланджело.

Николай Растворцев, ведущий: Удивительно длинная жизнь, не только по меркам той эпохи, но и по меркам даже нашего времени – почти 89 лет. За этот период сменилось 13 римских пап, и мы знаем, что Микеланджело выполнял заказы девятерым из них. На ваш взгляд, насколько заказчики тогда влияли на мастера? Это были пожелания по тематике, по манере исполнения, по форме или это был просто заказ?

Сергей Андросов, главный научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, доктор искусствоведения: Конечно, были пожелания. Я бы сказал, что эти папы по-разному относились к Микеланджело, они его, грубо говоря, задёргали. Допустим, его другу Юлию II делла Ровере сначала захотелось сделать гробницу. Бедный Микеланджело спроектировал гробницу, начал добывать мрамор. Пока он этим занимался, выяснилось, что папа передумал и решил строить собор Святого Петра, но гробница его уже не интересовала. Произошла ссора, потом они помирились, и вдруг ему пришла в голову идея расписать Сикстинскую капеллу. Микеланджело сняли со всех работ и бросили туда под потолок, где он, бедный, провел четыре года. А потом папа умер, и гробница стала трагедией Микеланджело, потому что наследники требовали, чтобы он её закончил, а папы менялись и давали новые задания. Поэтому он всё время боролся с этими заказчиками и не успевал. Хотя он успел потрясающе много, но он очень переживал из-за этой невозможности закончить свои работы.

Мария Новикова-Охонская, ведущая: В Эрмитаже находится один из его шедевров – «Скорчившийся мальчик». Что мы знаем о его истории, о создании, о том периоде жизни и творчестве Микеланджело?

Сергей Андросов, главный научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, доктор искусствоведения: С ним раньше были некоторые проблемы, надеюсь, они преодолены, потому что он не упоминается в источниках. Он появился на свет только в XVIIШ веке, но уже тогда считался произведением Микеланджело. Поэтому некоторые авторы даже сомневались в авторстве Микеланджело. Но моя гипотеза такая, ещё в 20-е годы прошлого века нашли рисунок Микеланджело, который связали с нашим мальчиком. Это один из проектов капеллы Медичи, где наверху в нишах нарисованы похожие сидящие мальчики. Поэтому была идея, что вот он тогда это и сделал. Но потом это вызвало сомнения. Если этот проект неосуществленный, то почему он начинает со второстепенной статуи? Кроме того, из переписки Микеланджело известно, какие он делал статуи. Поэтому мальчик как-то завис в воздухе. Но, по моему предположению, не исключено, что он задумал раньше, а работал над этой статуей чуть-чуть позднее, уже в начале 1530-х годов. Потому что там у него был трагический период, когда Флоренцию взяли папские императорские войска, и он скрывался. Может быть тогда у него было время работать над этим несущественным замыслом, поэтому он сделал эту статую, но тоже не закончил.

Николай Растворцев, ведущий: На кого из великих творцов последующих поколений Микеланджело оказал особое влияние?

Сергей Андросов, главный научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, доктор искусствоведения: С его творчеством связывают начало так называемого маньеризма – следующего поколения итальянских художников. Но практически можно сказать, что все скульпторы, которые работали до конца XVI века, зависели от Микеланджело. Но самым значительным сейчас можно считать Джамболонью, он был фламандец, но работал во Флоренции, продолжал ту самую линию Микеланджело, и умер он уже в начале XVII века. Но тоже самое можно сказать и о живописцах. Допустим, тот же Джорджо Вазари, которого мы знаем по биографиям. Я не могу сказать, что он был великим живописцем, но он очень зависел от Микеланджело.

Мария Новикова-Охонская, ведущая: Какие сюжеты можно выделить как основные в творчестве Микеланджело? По каким деталям мы точно узнаём, что это его мастерство?

Сергей Андросов, главный научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, доктор искусствоведения: Я думаю, что классический приём – незаконченность, в результате того, что он всё время метался от одного к другому. Это доходит до того, что историки искусства спорят, специально ли он оставлял вещи незаконченными или так получалось. В случае с «мальчиком», я думаю, что так получилось. Но в каких-то случаях, наверное, он специально оставлял. Последние произведения, например, «Оплакивание Христа» свидетельствуют о том, что он, видимо, был неудовлетворен своей работой.

Мария Новикова-Охонская, ведущая: Это же законченный сюжет «Пьета».

Сергей Андросов, главный научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, доктор искусствоведения: У него была и ранняя, и две поздние. Ранняя, конечно, доведена до полного завершения в соборе Святого Петра. А две поздние, такое впечатление, что он был не удовлетворён. Одну группу он даже вроде бы разбил на части, её потом собирать пришлось. Но, в общем, он всё время искал и боролся с этим мрамором.